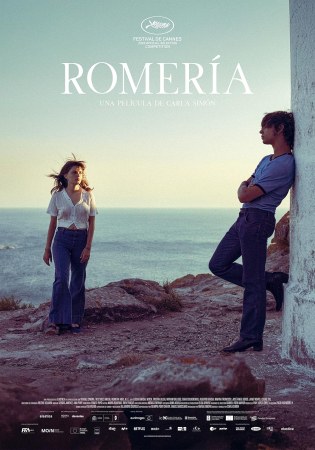

Die 17-jährige

Marina betrachtet die Welt durch ihre kleine Digicam. Mit ihr reist sie nach

Vigo, die galicische Hafenstadt, in der einst ihre Eltern lebten. Eigentlich

braucht sie nur ein Dokument für ein Stipendium, doch der Aufenthalt wird zur

Spurensuche nach ihrer Herkunft. Die Begegnungen mit Verwandten bleiben kühl,

niemand will über die Vergangenheit sprechen. Allmählich begreift Marina, dass

es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern nur verschiedene Formen des Erinnerns.

Regisseurin

Carla Simón, die mit „Summer 1993" und ihrem Berlinale-Gewinner

„Alcarràs" das europäische Familienkino neu geprägt hat,

geht mit „Romería" einen Schritt weiter. Das spürbar biographische

Werk, das im Wettbewerb von Cannes lief, verhandelt zwar wieder das Prinzip der

Familie, dieses fragile Geflecht aus Nähe, Schweigen und Verdrängung – diesmal

jedoch ist es verankert als präzises Zeitporträt Galiciens in den

1990er-Jahren. Es ist die Zeit von Drogen und alternativen Lebensstilen, die

dem Ende der Franco-Diktatur folgte. Simón

baut daraus ein poetisches Erinnerungsstück. Archivbilder verweben sich mit

Spielszenen, Zeiten überlagern sich, Vergangenes kehrt fast körperlich

zurück. „Romería" wird so zur Familienchronik und zum kollektiven

Gedächtnis zugleich: ein intimes, zärtliches Patchwork und eine Arbeit am

kollektiven Gedächtnis Spaniens, das auch den Opfern der AIDS-Epidemie gewidmet

ist, deren Spuren in vielen Familiengeschichten lange verschwiegen wurden.